Texte zu Rose Ausländer

Texte zu Rose Ausländer

Alex Burkhard

Alex Burkhard war Münchner, bayrischer und deutschsprachiger Poetry Slam Meister

Und hat für seine Texte Stipendien und Preise erhalten. Er ist Initiator zahlreicher Live-

Literatur-Formate, aktuell mit der Leseshow „Abend mit Goldrand“ im zaak in Düsseldorf. Er

gibt Workshops zu kreativem Schreiben und Storytelling, im Satyr Verlag Berlin erschienen

vier Bücher. Für das Goethe Institut performte er in Portugal, Zypern und Mexiko.

Rose Ausländer: Eine leere Wohnung

Originalversion 2023-04-17

Im Oktober 1972 mietet Rose Ausländer eine Sozialwohnung in der Mönchenwerther Str. 23 an. In der

Wohnung befinden sich acht Koffer.

Im ersten Koffer: die Heimat

Grüne Mutter

Bukowina

Schmetterlinge im Haar

Trink

sagt die Sonne

rote Melonenmilch

weiße Kukuruzmilch

Rosalie Scherzer wurde 1901 in Czernowitz geboren, Hauptstadt der Bukowina, Herzogtum Österreich-

Ungarns. In ihrer Kindheit war die Stadt ein multiethnisches kulturelles Zentrum, Rosalie mittendrin,

doch während des Ersten Weltkriegs musste die Familie nach Wien fliehen. Als sie 1919 zurückkehrt

gehört die Stadt zu Rumänien. Ein Jahr später stirbt Rosalies Vater, ihre Mutter drängt sie in finanziellen

Nöten zur Ausreise,

die Verletzung atlantiktief

studiumsabbruchtief

entwurzelungstief.

Denn wo ist Heimat? Keiner weiß Bescheid.

Wo Schwalben nisten, sind wir nicht allein.

Im zweiten Koffer: die Liebe

Wir werden uns wiederfinden

im See

du als Wasser

ich als Lotusblume

Du wirst mich tragen

ich werde dich trinken

Wir werden uns angehören

vor allen Augen

In die USA begleitete Rosalie ihr Jugendfreund Ignaz Ausländer, dessen Namen sie nach der Hochzeit

annimmt. Das Gedicht schrieb sie jedoch für Helios Hecht, den sie 1926 kennenlernte, für den sie sich

scheiden ließ, mit dem sie in New York, Czernowitz und Bukarest lebte. Und der nach acht gemeinsamen

Jahren ohne ihr Einverständnis unfertige Gedichte und Handschriften veröffentlichte und aus ihnen eine

„Charakteranalyse Rose Ausländer“ ableitete. Sie trennte sich sofort und absolut von ihm, in seiner Studie

stand das nicht. Bis zum Ende schrieb sie ihm Gedichte.

Sogar die Sterne

werden sich wundern:

hier haben sich zwei

zurückverwandelt

in ihren Traum

der sie erwählte.

Im dritten Koffer: die Shoah

Vier Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs reiste Rose Ausländer aus der Sicherheit New Yorks

nach Czernowitz – ihre Mutter hatte sie um Pflege gebeten. Im selben Jahr war ihr erster Gedichtband

„Der Regenbogen“ erschienen, in Deutschland wurde das Buch einer Jüdin nicht mehr zur Kenntnis

genommen.

1940 besetzten sowjetische Truppen Czernowitz, sie wurde wegen Spionageverdachts verhaftet. 1941

besetzten mit Deutschland verbündete rumänische Truppen Czernowitz, ein Ghetto wurde eingerichtet.

Das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter lebte, befand sich mitten darin. Immer wieder wurden Verwandte

und Bekannte verschleppt und getötet, über Jahre musste Rose Ausländer um ihr Leben fürchten.

Wenn der Tisch nach Brot duftet

Erdbeeren der Wein Kristall

denkt an den Raum aus Rauch

Rauch ohne Gestalt

Noch nicht abgestreift

das Ghettokleid

sitzen wir um den duftenden Tisch

verwundert

daß wir hier sitzen

Im vierten Koffer: das Exil

Ein Tag im Exil

Haus ohne Türen und Fenster

Auf weißer Tafel

Mit Kohle verzeichnet

Die Zeit

Im Kasten

Die sterblichen Masken

Adam

Abraham

Ahasver

Wer kennt alle Namen

Die UdSSR annektierten Czernowitz, die Bevölkerung durfte ausreisen, über Bukarest landete Rose

Ausländer wieder in New York, wo sie fast zwanzig Jahre lebte. Sie verließ jedoch kaum ihr Viertel,

pendelte zwischen ihrer Arbeitsstelle als Fremdsprachenkorrespondentin und ihrer Wohnung. Sie wurde

nie heimisch, wohnte möbliert oder bei Freunden, ihre Koffer stets gepackt, von der Heimat träumend –

die für sie, manifestiert auch durch den Tod der Mutter 1947, nicht mehr existierte.

Ein Tag im Exil

Wo die Stunden sich bücken

Um aus dem Keller

Ins Zimmer zu kommen

Schatten versammelt

Ums Öllicht in ewigen Lämpchen

erzählen ihre Geschichten

Mit zehn finstern Fingern

Die Wände entlang

Im fünften Koffer: die Sprache

Mein Vaterland ist tot

sie haben es begraben

im Feuer

Ich lebe

In meinem Mutterland

Wort

Rose Ausländers Sprache war klar und ungekünstelt, ihre magische Schlichtheit lässt ihrer Wirkung

Raum. Sie selbst schrieb an eine Freundin, ihre Verse seien „Fragen ans Leben (Erde) und der Wunsch

(die Bitte) nach etwas Stabilem, Immanentem im erschreckenden Dahinströmen,

Hinweggeströmtwerden“.

In New York schrieb sie Englisch, bevor die Dichterin Marianne Moore sie 1956 ermutigte, wieder auf

Deutsch zu dichten, weil die besten Gedichte nur in der Muttersprache entstünden. Ein Jahr später

begegnete sie Paul Celan, der sie mit der Deutschen Moderne bekannt machte.

Die alte Sprache

kehrte jung zurück

Unser verwundetes

geheiltes

Deutsch

Im sechsten Koffer: die Unrast

Ich war einmal anders

sagst du dem Spiegel

er glaubt es dir nicht.

Im Dezember 1961 wurde Rose Ausländer krankheitsbedingt Rentnerin. Sie sehnte sich nach dem

deutschen Sprach- und Kulturraum, siedelte erst nach Wien über, 1965 nach Düsseldorf, kurz darauf

erschien ihr zweiter Gedichtband „Blinder Sommer“, 26 Jahre nach dem ersten. 1967 erhielt sie einen

renommierten Lyrik-Preis, ihre Gedichte wurden in Zeitungen abgedruckt und im Radio gelesen.

Bis 1972 war sie konstant auf Reisen: Lesungen, Kongresse, Bildungsreisen, Kuraufenthalte. Kleine

Glücksmomente wechselten sich ab mit körperlicher Auszehrung, die Hektik des Nomadenlebens machte

ihr zu schaffen. „Jede Reise endet mit Krankheit und Erschöpfung“, schrieb sie der Freundin, trotzdem

plante sie immer neue Besuche und Aufenthalte.

Mit meinem Seidenkoffer

reise ich in die Welt

Im siebten Koffer: das Jetzt

Kommen Menschen

mit vielfarbnen Fragen

Geht zu Sokrates

antworte ich

Die Vergangenheit hat mich gedichtet

ich habe

die Zukunft geerbt

Mein Atem heißt

jetzt

Ich sitze im ICE nach Düsseldorf, als ich den Briefwechsel Rose Ausländers mit ihrer Freundin Ursula

Ratjen lese. Nach Hunderten Gedichten, nach Biografien, Artikeln und Nachrufen berühren mich diese

Briefe am Meisten, vielleicht weil sie nicht bis zu fünfundzwanzig Mal überarbeitet sind. In Echtzeit

bekomme ich die Phase Anfang der Siebziger mit, als ihr Körper sagt: genug. Ihre Seele sich öffnet und

sich das Erlebte aus sieben Jahrzehnten Bahn bricht.

Im Oktober 1972 mietet Rose Ausländer eine Sozialwohnung in der Mönchenwerther Str. 23 an. In der

Wohnung befinden sich acht Koffer. Freunde haben sie in die Wohnung getragen. Sie selbst liegt nach

einem Unfall in der Klinik, von dort wird sie auf der Pflegestation des Nelly-Sachs-Hauses, dem

Elternhaus der jüdischen Gemeinde, aufgenommen. Ende 1973 tragen ihre Freunde die Koffer aus der

Wohnung. Rose Ausländer hat sie nie betreten.

Im Nachwort zum Briefwechsel schreibt Helmut Braun: „Rose Ausländer hat nicht in Düsseldorf gelebt.“

Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich sie als Düsseldorfer Autorin vorstellen wollte. Und die Fakten

sprechen für mich: Sie war 22 Jahre lang hier gemeldet und hat den größten Teil ihres Werks hier verfasst.

Doch die Stadt kommt, anders als andere Wohnorte oder Reisestationen, nicht in ihren 2.500 Gedichten

vor; sie wollte von Beginn an wieder weg, hat sich konkret für eine Wohnung in München beworben;

wenn sie hier war, dann auf Durchreise, mit neuen Plänen zum Aufbruch. Die Entscheidung für

Düsseldorf war aus Pragmatismus gefallen: hier lebten einige Menschen aus Czernowitz.

Die Entscheidung für Düsseldorf ist aus Pragmatismus gefallen: hier lebte meine Freundin. Ich zog in die

Stadt in der Annahme, dass ich hier nicht ewig bleiben würde. Während ich den Transporter

beeindruckend sicher rückwärts in die enge Einfahrt bugsierte, träumte ich von einem Haus im Grünen.

Während ich meine acht Koffer in unsere Wohnung trug, liebäugelte ich mit Jahren im Ausland. Während

ich die Küche einbaute, überschlug ich ihren Wiederverkaufswert. Die Charakteranalyse Alex Burkhard

fällt nicht vorteilhaft für mich aus.

Die Auseinandersetzung mit Rose Ausländer ist absolut. Nichts nebenher. Ich schreibe zwanzig Seiten

voll. Noch mal zehn. Noch mal. Lese. Schreibe. Suche. Wo bin ich ihr nah? Im Rastlosen? Ich schäme

mich. Arbeite mich ab an ihr. Arbeite. Leere Wohnung. Isolation. Sie flüchtet, Koffer, ich flüchte.

Verluste? Heimat, Mutter. Schäme mich. Suche. Suche. Im Absoluten finde ich sie. Im

Nichtanderskönnen. Im Einenausgangsuchen. In den Worten. Worte.

Im achten Koffer: das Ende

Wirf deine Angst

in die Luft

Bald

ist deine Zeit um

bald

wächst der Himmel

unter dem Gras

fallen deine Träume

ins Nirgends

Das letzte räumliche Extrem ist ihr Bett. Nach 15 Jahren Verwurzelung und Bindung, fast fünfzig Jahren

des gleichzeitig Ein- und Ausgesperrtseins, nach Jahren der ruhelosen Suche nach dem Verlorenen,

konzentriert sich nun alles auf knapp zwei Quadratmeter.

Helmut Braun begleitet sie in diesen Jahren. 1975 hat er einen literarischen Verlag gegründet und sie zum

ersten Mal besucht. In kurzer Folge veröffentlicht er zahlreiche Gedichtsammlungen, nach einer

Rezension in der SZ hagelt es Aufmerksamkeit und Preise.

Rose Ausländer ist das alles schön und willkommen, doch der Alltag, das Interesse und der Kontakt

bereiten ihr größte Mühe. Im Dezember 1977 erklärt sie sich selbst für bettlägerig und isoliert sich immer

mehr von ihrer Umwelt; das einzige, das sie noch interessiert, ist ihre Lyrik.

Noch

duftet die Nelke

singt die Drossel

noch darfst du lieben

Worte verschenken

noch bist du da

Sei was du bist

Gib was du hast

Jeden Freitag um 18:45 Uhr kommt Helmut Braun, sie diktiert ihm Gedichte, er bringt ihr abgeschriebene

Versionen mit, die sie umarbeitet, akribisch, wach, stoisch. Ab 1984 ist Braun neben ihrem Bruder und

dem Pflegepersonal der Einzige, der sie noch besuchen darf, sie schreibt und schreibt, bis sie kein

Bedürfnis mehr hat, zu schreiben. Bis alles geschrieben ist. Mit 85 Jahren entsteht ihr letztes Gedicht.

Gib auf

Der Traum

lebt

mein Leben

zu Ende

Rose Ausländer. Acht Koffer. Was für ein Leben.

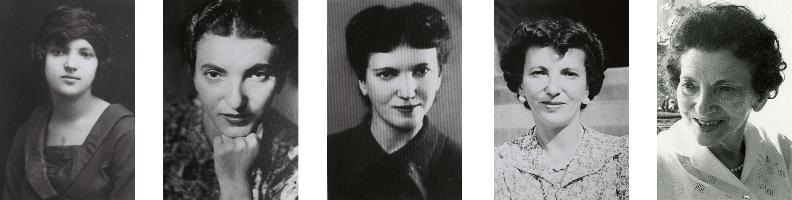

Gregor Kuntze-Kaufhold

Noch bist Du da

Ich hätte Dich wirklich gerne abgeholt. War leider zu schwach an diesem Tag. Ich meine nicht

die Muskeln. Die waren stark. Auch nicht den Plan, der war gut. Eigentlich. Wäre nicht das

Pech dagewesen. Es war nicht schwarz, dieses Pech. Es war blau. Es troff nicht heiß auf einen

Angreifer, der sich vor das Burgtor wagt. Es stand mit vier Rädern auf einem Parkplatz. Vor

dem Frachtflughafen. Hatte die Gestalt eines VW Kombi. Ich erkannte es nicht. Wusste nicht,

was das bedeutete. Hatte keine Ahnung, dass der meistgefürchtete Zollbeamte mit seiner

gehassten Spätschicht begonnen hatte.

Er saß im Gebäude wie eine zu dicke Gottesanbeterin und wartete auf die Beute, die ihm

sein Tag bringen sollte. Die Beute war ich.

Wirf Deine Angst in die Luft

„Was bringen Sie mir da Schönes?“ Ich dachte nach. Hatte ich die Zollbeamtin schon einmal

gesehen? Sie strahlte. Es galt nicht mir. Oder besser gesagt: Nicht mir als Person, erst Recht

nicht mir als Mann, und schon gar nicht mir als jemandem, der seiner Verpflichtung

nachkam, ein Gut zu verzollen. Aus ihren nussbraunen Augen funkelte die Lebensfreude. Sie

mochte Ende Zwanzig sein. Ihre blonden, glatten Haare hielt ein schmuckloses Bändchen

hinterm Kopf so eng zusammen, dass ihr Gesicht, das zur ovalen Form neigte, etwas

Schablonenhaftes bekam. Mit ihrer Uniform verhielt es sich umgekehrt. Obwohl sie

vorschriftsmäßig gekleidet war, in langer blauer Hose und kurzärmeligem Hemd, auf dessen

Rückseite in Großbuchstaben „ZOLL“ prangte, ging nichts Uniformes von ihr aus. Woran

mochte das liegen? Ihre Nase war lang, aber schlank, und wirkte seltsam fleischlos, als ob sie

nicht zu einem Sinnesorgan gehörte, sondern dafür da wäre, zwischen Mund und Auge zu

vermitteln. Auch ihr Mund kam mir, als sie lachte und ihre weißen, regelmäßigen Zähne

zeigte, merkwürdig unsinnlich vor. Ob es an der dicken Fensterscheibe lag, die sich zwischen

uns befand? Umso mehr fing mich ihr Blick ein. Er war neugierig, offen. „Was bringen Sie mir

da Schönes?“ Ihre Frage schien nach etwas Fremdem zu verlangen. Wie ein Gruß, der in

weiter Ferne schwingt. „Eine Büste!“ sagte ich, und schob nach: „Eine Porträt-Büste bringe

ich Ihnen. Von Rose Ausländer.“ Ich erwartete den Ausdruck eines Erstaunens. Sei es der

Freude, die Eingeweihte überfällt, wenn sie sich an einem Zeichen erkennen, das sie

verbindet. Sei es – was wahrscheinlicher war – der Neugier. Sie wollte vielleicht mehr

erfahren. Ich stellte mir vor, wie ich ihr erzählen würde, dass Düsseldorf zweimal beschenkt

wurde. Erst durch die Dichterin selbst, die den Nordpark zum Blühen brachte. Bis sie starb,

1988. Jetzt durch die Büste, die ebendort aufgestellt werden sollte. 33 Jahre später.

Es kam wirklich zu einem Ausdruck des Erstaunens. Aber nicht in ihrem, sondern in meinem

Gesicht. Nämlich als sie fragte: „Privat oder gewerblich?“ Ich fühlte mich wie in einem

Bewerbungsgespräch. Das war kein gutes Zeichen. Ich hatte mal gepatzt. Woran hatte es

damals gelegen? Während ich noch überlegte, sprudelte aus mir heraus: „Weder noch.“ Das

war eine schlechte Antwort. Das sah ich sofort. Der dickliche Zollbeamte, der an seinem

Schreibtisch gegenüber der jungen Zollbeamtin saß, zuckte. Es war nur der Hauch einer

Bewegung, fast unmerklich. Wie bei einer Gottesanbeterin, durchfuhr es mich. Als wäre sie

ihrer Witterung nicht sicher. Ich musste die Zollbeamtin schnell auf meine Seite ziehen.

Bevor mich der Bannstrahl der Gottesanbeterin traf. Aber wie? Ich tat, als hätte ich den

Zollbeamten nicht gesehen. Dabei beherrschte er mit seinem Blick den ganzen Raum. Nur

ein Idiot konnte diesen Blick übersehen. Oder ein Tagträumer wie ich. Ich konzentrierte mich

voll und ganz auf die junge Zollbeamtin. Buhlte um ihr Interesse: „Es ist ein Geschenk. Die

Büste soll im Nordpark aufgestellt werden. Zum Gedenken an Rose Ausländer. Der Dichterin.“

Und schon machte ich mir selbst wieder Mut. Wer weiß, vielleicht war meine Antwort gar

nicht so dumm? Vielleicht fiel gar kein Zoll an? Es ging ja um ein Kulturgut, das für den

öffentlichen Raum bestimmt war. Warum sollte man Dinge, die allen zugutekommen, mit

Abgaben belasten? Wäre das nicht widersprüchlich? Würde der Staat sich damit nicht selbst

besteuern? Die Zollbeamtin ließ in mir Hoffnung aufkeimen: „Oh, im Nordpark! Das freut

mich sehr. Da geh‘ ich oft joggen.“ Die erste Person, die sich über das Geschenk freute!

Meine Laune stieg. Die Einfuhr der Büste war auf einem guten Weg. Dachte ich. Und

täuschte mich gründlich. Vom Zoll war ein anderer Weg vorgesehen.

Die Zollbeamtin wies in mir: „Haben Sie schon das Einfuhrprotokoll?“ Ich schluckte: „Nein, ich

wurde direkt zu Ihnen geschickt. Wegen des Stempels. Ich dachte, Sie könnten mir

weiterhelfen. Den brauche ich, um die Büste abzuholen.“ Schüchtern fügte ich hinzu: „Wieso

muss ich dafür jemanden beauftragen?“ Mir dämmerte eine Anti-Odyssee: Einer, der nicht

listig genug ist, um als Held durchzugehen, wird auf eine Tour ohne Ende geschickt. Auf dem

Weg besiegt er nichts und niemanden. Genauso kam es auch.

Bald

ist deine Zeit um

bald

wächst der Himmel

unter dem Gras

fallen deine Träume

ins Nirgends

Erst später erfuhr ich, warum jeder, der an einem deutschen Frachtflughafen irgendetwas,

das durch den Zoll muss, abholen will, einen Einfuhrspediteur braucht. Der Einfuhrspediteur

fährt die Ernte ein. Digital. Der Zoll muss nur noch die Hand aufhalten. Wieder digital. Analog

ist nur der Idiot, der den Einfuhrspediteur braucht. Ich meine Idiot im Sinn von Einzelnem,

der das System am Laufen hält. Und dabei laufen muss. Warum aber braucht man laufende

Idioten? Ich hatte viel Zeit, mir diese Frage zu stellen. Lief nämlich mehrere Stunden durch

die kerkerähnlichen Gänge und Gebäudeteile. Habe auch eine Antwort gefunden. Doch

davon später.

In den schier endlosen Fluren warteten kryptische Buchstaben in schummrigem Licht auf

ihre Entzifferung. Es gelang mir nicht. Man muss sich den Düsseldorfer Frachtflughafen als

Reptil vorstellen. Eines, das es nicht mehr gäbe, wenn ein Fachkundiger in den letzten 20

Jahren einen Blick darauf geworfen und etwas zu sagen gehabt hätte. Vermutlich war das

niemandem gelungen. Unmengen zu befördernder Frachten versperrten ja den Blick auf das

Gebäude. Bis die Pandemie kam. Das Reptil, das, architekturgeschichtlich gesehen, längst

hätte ausgestorben sein müssen, hatte bis dahin überdauert. Es war vom Artensterben

übersehen worden. Bis ins Frühjahr 2020. Was wollte man von einem Frachtflughafen mehr,

als dass er funktionierte? Die Abholer mussten so oder so kommen. Lounges wurden nicht

benötigt. Nun war das Reptil einsam geworden. Es röchelte. Hinter den schweren,

zweiflügeligen Eisentüren wand es sich, schnaufte und delirierte. Ich stellte mir vor, dass

seine Lungen Flugzeugturbinen waren, die alles und jeden ansaugten, der in ihre Nähe kam.

Habe ich schon gesagt, dass einsame Flure meine Phantasie anregen? Sicherheitshalber

vergrub ich meine Hände in den Hosentaschen. Es klappte. Ich kam an den Eisentüren

vorbei. Fühlte mich, als hätte ich gefährliche Klippen umschifft. Ohne Gefährten. Ohne

Ruhm. Aber immerhin. Endlich fand ich eine Treppe. Sie führte in die oberen Stockwerke des

Nachbargebäudes. Mitten auf der Treppe, im Nirgendwo zwischen zwei Gebäudeteilen,

stand Kirke vor mir. Kirke war der rauchende Angestellte eines Frachtunternehmens. Er

meinte, sie hatten noch Glück gehabt. Es gab keinen Lockdown für die Frachteinfuhr. Aber

traurig war es, wie 90% des Geschäfts wegbrachen. Und es sei immer noch leer im Vergleich

zu früher. Kirke verwandelte nur seine Zigarette zu Asche, und war doch ein Lichtblick. Ich

sah ihn mehrmals, weil er viel rauchte und ich viel lief.

Das Gebäude glich einem Irrgarten. Die Beschilderung war ein Vexierspiel. Ich hatte darauf

vertraut, dass alles gut organisiert sein würde. Für die Abholung hatte ich eine Stunde

veranschlagt. Das war illusorisch. Schon jetzt. Meinen Besuch im Gerhart-Hauptmann-Haus

würde ich verschieben müssen. Ich hatte ihn ein paar Tage vorher angekündigt. Die Büste

wurde dort erwartet. Sie musste vor ihrer Aufstellung provisorisch eingelagert werden.

Gerhart Hauptmann hatte Rose Ausländer ein Obdach gewährt. In seinem Haus! Bildete ich

mir ein. Es war eine schöne Einbildung. Als hätten die Beiden eine Verabredung. Eine airbnb-

Einladung, einfach, unkompliziert.

Die Träumerei hatte mich abgelenkt. Von Anfang an. So sehr, dass ich auf die Abholung der

Büste miserabel vorbereitet war. Meine Gedanken hatten zu lange um die Begrüßungsrede

gekreist. Längst hätte ich darüber nachdenken sollen, welche Waffen im Überlebenskampf

nützlich wären. Ich tat es nicht. Wusste nicht, dass ich eine Fliege geworden war, der man

einen Flügel ausgerissen hatte. Es war ein Experiment. Die einflügelige Fliege sollte sich in

einer lebensfeindlichen Umgebung behaupten. Man würde sehen, wie lange. Und ob sie sich

beim Einfuhrspediteur neue Flügel würde besorgen können.

Endlich fand ich den Zugang ins angrenzende Gebäude. Es glich aufs Haar dem ersten.

Ebenso verlassen. Genauso laborähnlich. Ob es an der Nachmittagszeit lag? Oder an den

Auswirkungen der Pandemie? Nur eines schien klar: Ich war der einzige, der einen

Einfuhrspediteur suchte. Warum bloß? Wo waren die anderen Fliegen? Der Linoleumboden

verschluckte jedes Geräusch von Schritten. War er dazu geschaffen worden?

Am Ende des Gangs traf ich auf schmucklose Bürotüren. Ich klopfte wahllos an eine von ihnen.

Erst geschah nichts. Ich öffnete sie vorsichtig. Zwei Menschen standen im Raum. Sie

reagierten höflich. Nein, sie seien keine Einfuhrspediteure. Wüssten aber, wo man die fände.

Nicht weit entfernt, ein paar Räume weiter. Dort klopfte ich nochmals. Man bat mich herein.

In einem kleinen Büroraum befand sich ein hüfthoher Tresen. Dahinter standen zwei ältere

Herren, die über ihre Computer hinweg ein lebhaftes Gespräch führten. Sie unterbrachen

sich. „Ja, Sie wünschen?“, fragte der ältere von beiden. Er war weißhaarig und sprach

bedächtig. Ich erklärte, die freundliche Beamtin vom Zoll habe mich geschickt, ich solle eine

Anmeldung machen. Es ginge um eine Büste. Ich wollte sie abholen. „Ja, das ist richtig so.“ Er

fragte mich nach den Frachtpapieren. Ich händigte sie ihm aus. Diesmal schien alles zu

klappen. Vielleicht würde sich die Verabredung mit Gerhart noch halten lassen? Der

Einfuhrspediteur wiegte den Kopf hin und her: „Ich muss Ihnen sagen, dass die Anmeldung

70 Euro kostet und rund eine Stunde dauert.“ Ich schluckte. Erstens wegen der Kosten.

Zweitens wegen der Dauer. Drittens, weil eine Erinnerung in mir aufstieg. Dunkel anfangs,

dann deutlicher werdend.

Da war die Reise nach Marokko, die ich als 18-Jähriger unternommen hatte, 1987. Ich war

naiv, aber mutig. Mut gehörte dazu, wenn man mit dem Interrail-Ticket nach Marokko

wollte. Das Interrail-Ticket war eine fabelhafte Sache. Man hatte vier Wochen Zeit, um

Europa mit der Bahn zu bereisen. Vier Wochen waren nicht genug, um die gesamte Strecke

zu schaffen. Also musste man sich entscheiden. Ich hatte mich, gemeinsam mit einem

Schulfreund, für die Südwest-Route entschieden. Die hatte den Vorteil, dass man noch ein

Stück der Welt außerhalb Europas bereisen konnte. Marokko klang märchenhaft. Die Welt

vom Kalifen Storch und vom kleinen Muck. Eigentlich hätten uns die Nachrichten, die wir von

anderen Interrailern erhielten, abschrecken müssen. Marokko galt als gefährlich. Nirgends

werde man öfters ausgeraubt als dort. Wir wollten es wissen. Und was geschah? Wir wurden

ausgeraubt. Aber anders als gedacht.

Wir hatten Tanger schnellstmöglich verlassen. Die Hektik im Hafen hatte uns verängstigt. Ein

Taxi fuhr uns die Küstenwüstenstraße entlang. Bis wir in einem weißgetünchten Dörflein

landeten: Asilah. Der Campingplatz lag direkt am Strand. Asilah war ein Idyll. Wir verloren

unseren Argwohn. Ein Student, der von seiner Cousine in Hamburg oder Frankfurt erzählte,

brachte uns ins Geschäft seines Onkels. Wir wurden mit frischem Tee und Gebäck bewirtet.

Fühlten uns wie Weltenbummler. Der Onkel rollte ein paar Teppiche aus. Die passten nicht

in unsere Rucksäcke. Also zeigte er uns Stoffe aus der Fabrik eines Verwandten. Der

produzierte vor Ort. Beste Qualität. Ein Spezialpreis für uns. Ich kaufte eine Schreithose,

mein Schulfreund Hemd und Hose. Auf dem Rückweg, kurz vor dem Campingplatz, sahen

wir, dass die gleichen Hemden und Hosen in den umliegenden Geschäften hingen. Halb so

teuer. Wir waren hereingelegt worden. Von einem Kaufmann, der uns nicht für voll

genommen hatte. Damals hatte ich mir etwas geschworen. Ich wollte die Neugier behalten.

Aber die Blauäugigkeit ablegen. In Ländern außerhalb Deutschlands ist das gar nicht schwer.

Du lässt durchblicken, dass Du die Geschichten, die aufgetischt werden, durchschaust. Und

schon wirst Du ernstgenommen und darfst mitspielen. Das Spiel hat einfache Regeln. Wenn

alle mitspielen, hat es einen hohen Unterhaltungswert. Es funktioniert weltweit. Außer in

Deutschland.

In Deutschland mag man keine Geschichten, die vom Leben erzählen, wie es ist oder sein

könnte. Lieber füttert man Reptilien mit Fliegen, die DINA-Saurier-Formulare von einem

Gebäude A in ein Gebäude B schleppen. Das ist ein Spiel, das schlecht zu durchschauen ist.

Hat man es verstanden, ist es meistens schon zu Ende. Man erfährt dann, dass man ein Idiot

war. Weil man mitgespielt hat. Wem, außer einem Reptil, macht dieses Spiel Spaß? Ich weiß

es nicht. Habe aber eine Vermutung: Es geht nicht um Spaß. Es geht um das, was übrig

bleibt, wenn die Sehnsucht nach dem Leben verloren gegangen ist. Hinausgetrieben. Was

bleibt, ist die Sehnsucht nach Kontrolle. Kontrolle über das Leben. Das Formular, das von den

einflügeligen Fliegen vom Gebäude A ins Gebäude B geschleppt wird, soll keinen Zweck

erfüllen. Es ist der Zweck. Ein verstümmelter, aber immerhin. Solange die Fliegen schleppen,

können die Spieler an sich glauben. Daran, dass sie die Kontrolle über das Leben haben.

Daran klammern sie sich. Wie konnte ich aus dem falschen Spiel heraus und in das andere,

das richtige, hineinkommen? Gar nicht! Ich musste mitspielen. Notgedrungen. Das war ich

Rose Ausländer schuldig.

Ich schluckte noch einmal und sagte: „Ja, wenn es so sein muss, machen wir das. Einen

anderen Weg gibt es ja wohl nicht.“ Der Einfuhrspediteur nickte und nahm die notwendigen

Angaben auf. Den Namen des Künstlers, der die Replik erstellt hatte. Das Material, den

Ankaufpreis. Den Einführenden mit Anschrift. „Das bringen wir jetzt zur Anmeldung“,

erklärte er mir. Ich könne in ca. einer Dreiviertelstunde wiederkommen. Ich verstand nicht,

weshalb man fast eine Stunde brauchte, um einen Satz von dreißig oder vierzig Zeichen ein

paar Räume weiterzubefördern. Zumal, wenn die Räume digital waren. Schluckte noch

einmal. Dann nutzte ich die Zeit für einen Gang zum Parkplatz.

Mein Fahrrad stand unverändert an der Leitplanke für LKW. Dort hatte ich es angeschlossen.

Fahrradabstellplätze gab es nicht. Wer kommt schon mit einem Fahrrad auf einen

Frachtflughafen? Ein paar Meter weiter stand Kirke und rauchte. Ich fragte ihn, ob er sich mit

der Einfuhrspedition auskannte. Nein, meinte er, das sei ihm zu kompliziert. Das konnte ich

verstehen. Kirke war ein netter Kerl. Er kümmerte sich um Dinge, die er beeinflussen konnte.

Aus allem anderen hielt er sich raus. Zigaretten konnte man beeinflussen. Man brauchte sie

nur zu Ende rauchen, ihrer Bestimmung gemäß. Das Feuer war nie weit entfernt, aber man

konnte sehen, wo es aufhörte. Es war einfach, eine lebensrettende Distanz zu ihm

einzuhalten. Beim Zoll war das anders. Ich hätte mir gewünscht, dass Kirke mich verwandelt.

Leider gelang ihm das nicht. Kein Wunder. Zigaretten schmeckten mir noch nie, und mit

lebensrettenden Distanzen habe ich es auch nicht so. Keine Ahnung, wie ich bislang durchs

Leben gekommen bin. Vielleicht bin ich längst ein Avatar meiner selbst, habe es bloß noch

nicht gemerkt. Wenigstens hat mein Avatar kein Ringelschwänzchen. Er grunzt auch nicht,

das wäre mir aufgefallen. Ich habe also keinen Grund, mich zu beschweren.

Eine halbe Stunde später trat ich – oder mein Avatar – wieder beim Einfuhrspediteur ein. Er

setzte eine geschäftige Miene auf. Die Spedition sei erfolgreich abgewickelt worden. „Das

sind dann 58,82 Euro. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Macht 70 Euro.“ Ich schaute ihn an,

zögerte. Dachte an Asilah. Damals hatten wir den Onkel ein zweites Mal besucht, auf der

Rückreise. Wir wollten uns an ihm schadlos halten. Beim ersten Besuch hatte er eine

Einladung ausgesprochen, zu einem landestypischen Essen. Die nahmen wir nun an,

nachträglich. Er war sichtlich verdutzt. Tischte uns aber Couscous und Hühnerbeine auf. Die

Einladung war ein heiliges Versprechen. Er war Orientale und konnte sie nicht

zurücknehmen. Wir nutzten das schamlos aus. Machten ihm sagenhafte Import-Export-

Vorschläge. Er durchschaute unsere Geschichten natürlich, war aber zu höflich, uns die Tür

zu weisen. Damals streiften wir die Haut der Greenhorns ab. Ich streckte mich. „Kann ich

noch irgendetwas für Sie tun?“ Der Einfuhrspediteur holte mich aus meiner Grübelei zurück.

Worum ging es? Hier und jetzt? Nicht um meine Haut. Es ging um Rose Ausländer. Sie hatte

die Shoah überlebt. Hatte einen Ort gesucht, an dem deutsch gesprochen wurde. Um ihre

Stimme nicht zu verlieren. In Wien war es ihr unmöglich gemacht worden. Am Rhein fand sie

ihn. Der Einfuhrspediteur war kein Unmensch. Er hatte gefragt, wer sie war. „Nein, ich

glaube nicht. Vielen Dank.“, antwortete ich ihm. Mochte er selbst lesen.

Noch duftet die Nelke

singt die Drossel

noch darfst du lieben

Worte verschenken

noch bist du da

Beschwingt lief ich ins Zollgebäude zurück. Ich fühlte mich gewappnet. Meine Phantasie

blühte wieder auf. Der alles verschluckende Linoleumboden wurde zu Marmor. Ich flog

durch ein Naturkundemuseum. Würde es bald verlassen. Der Abfertigungsbereich mit seinen

Eisentüren war kein Labor oder Kerker mehr. Er war der Eingang zu einer Bühne, auf der das

Leben spielte. Ich landete. Zog wie ein Gladiator die Eisentür auf. Trat in den Raum, wo der

Stempel auf mich wartete. Vor den Schalter mit der Glasscheibe. Das war ein Fehler. Der

dicke Zollbeamte fertigte gerade eine Afrikanerin ab. Sie hatten zwei Kinder bei sich, eines

schöner geschmückt als das andere. Neben ihr, vor dem Schalter der jungen Zollbeamtin,

stand eine zweite Afrikanerin. Sie hatte ein Kind bei sich. Die junge Zollbeamtin gab mir

freundlich ein Zeichen zum Warten. Ich stellte mich hinter die zweite Afrikanerin. Schwelgte

in Farben und bunten Mustern.

Die Gottesanbeterin sah ich nicht kommen. Sie schoss mit beeindruckender Geschwindigkeit

hinter der Glaswand hervor. Ich verharrte wie gebannt. Hätte sie mich in diesem Augenblick

gepackt, es wäre mit mir vorbeigewesen. Sie aber blieb stehen, untersetzt, massig, mit

glühenden Augen. Vom einen auf den anderen Moment verwandelte sie sich in einen

Löwen. Der Löwe brüllte: „Können Sie nicht lesen? Das sind zu viele hier drin!“ Der Löwe

konnte nicht das Virus meinen. Sein Brüllen musste der Herde gelten. Die war zu groß. Das

Jagen machte ihm Schwierigkeiten. Ich zog mich vorsichtig zurück. Schritt für Schritt. Ließ ihn

nicht aus den Augen. Verließ rückwärts das Abfertigungs-Terrain. Wartete vor den

Eisentüren. Eine halbe Stunde später kam eine der Afrikanerinnen mit zwei Kindern heraus.

Was war mit den anderen geschehen? Ich zog vorsichtig die Tür wieder auf. Die andere

Afrikanerin stand samt Kind am Schalter der jungen Zollbeamtin. Sie sahen unversehrt aus.

Aber es schien Probleme zu geben. Ein neuerlicher Rückzug war angebracht. Ich wollte den

Schalter der Zollbeamtin nutzen, sobald er frei würde. Aber es war zu spät. Der Zollbeamte

war in sein Gottesanbeterinnen-Kleid zurückgeschlüpft. Winkte mich zu sich. Ich musste ihn

anblicken. Kurz nur. Da war ich schon gebannt. Die Gottesanbeterin zog mich mit ihrem Blick

magisch zu sich an den Schalter. Ich gab ihr das Einfuhrbeförderungspapier, das mir der

Spediteur gegeben hatte. Den Sinn dieser Prozedur verstand ich immer noch nicht. Das stand

mir allzu deutlich auf der Stirn. Die Gottesanbeterin las meine Gedanken. „Da hat der

Spediteur Murks gemacht! Es fehlt die Angabe zum Material. So kann ich das nicht

bearbeiten.“ „Es ist eine Bronze-Büste. Vielleicht tragen Sie das einfach ein?“ Meine Renitenz

machte den Zollbeamten wieder zum Löwen. Zack. Er brüllte: „So geht das nicht! Das sind

Ihre Angaben. Die müssen stimmen!“ Die Situation wurde brenzlig. Ich versuchte es mit

Besänftigung: „Sagen Sie mir bitte, was Sie brauchen, ich bestätige Ihnen das.“ Der Löwe

richtete sich auf. Fauchte: „Ich sage Ihnen gar nichts! Dafür haben Sie Ihren Spediteur!“

Plötzlich verstand ich das Spiel. Der Zollbeamte wollte mich nicht fressen. Er wollte mich

mürbe machen. Ich hätte ihn fragen wollen: „Schmecken Ihre Opfer besser, wenn sie sich die

Beine abgelaufen haben?“, dachte aber wieder an Rose Ausländer. Ich war ihre Geisel. Eine

absurde Vorstellung, ich weiß. Aber so sind meine Gedanken manchmal. Vor wie vielen

brüllenden Löwen mag sie gestanden haben? Wie war sie an ihren Popovic-Ausweis

gekommen? Der hatte ihr das Leben gerettet. Damals, im Ghetto von Czernowitz. Und ich

sollte heute den Einzug ihrer Büste durch gekränkte Eitelkeit gefährden? Nein, ich hatte

keine Wahl. Wortlos nahm ich die Beförderungspapiere an mich und ging zum

Einfuhrspediteur zurück. Ich fand ihn nach längerem Suchen wieder. Er wusste Bescheid. Die

Gottesanbeterin hatte ihn informiert. Die Büste hatte eine falsche Nummer bekommen. So

konnte sie nicht verarbeitet werden. „Ich verstehe, dass man hierzulande eine Nummer

braucht, um eine Einfuhr zu befördern“, sagte ich. „Aber warum muss man dafür durch ein

Labyrinth laufen?“ Dem Einfuhrspediteur schien das Ganze peinlich zu sein. Das wunderte

mich nicht. Ich hatte ihn dafür bezahlt, dass er mir half. Er sollte die Einfuhr der Büste

befördern. Die Reptilien und Gliederfüßer im Frachtflughafen fraßen nun einmal gerne

Nummern. Und warum auch nicht? Es war doch gut, dass die Nummern in Computern

eingespeichert wurden und nicht in Arme eingraviert. Allzu schwer konnte es nicht sein, die

falsche Nummer durch die richtige zu ersetzen. Sie war ja digital. Man musste nichts

ausradieren oder auslöschen. Nur eine gespeicherte Information austauschen. Das war viel

einfacher, als eine tätowierte Nummer abzuändern. Etwas arbeitete in dem

Einfuhrspediteur. Ich weiß nicht, welche Gedanken er sich machte. Vielleicht dachte er an

Rose Ausländers Ehenamen? Das Fremdsein, das die Dichterin mit sich trug, ragte in den

Raum hinein. Unsere Gedanken mussten sich an irgendeiner Stelle gekreuzt haben. Er

wechselte abrupt den Tonfall: „Können Sie nicht morgen wiederkommen?“ Ich glaubte, mich

verhört zu haben. „Wieso?“ „Weil Sie Pech haben. Sie haben es mit einem Beamten zu tun,

der im gesamten Frachtflughafen für seine Schikanen bekannt ist.“ Er sprach offenbar von

der Gottesanbeterin. „Wenn wir den blauen Passat auf dem Parkplatz sehen, ist der Tag für

uns gelaufen.“

Die Gottesanbeterin war also in einer blauen Kutsche angereist. Sie schien sich sicher zu

fühlen. Was mochte sie in der Nachtschicht anstellen? Hielt sie in den Hallen des

Frachtflughafens Tribunale gegen alles Fremde ab? Ich konnte mir das gut vorstellen: „Nein!

Nichts kommt rein! Kein malariaverseuchtes Obst aus Afrika! Keine Terroristen-Dattel aus der

Türkei!“ Es war klar – Rose Ausländer hätte keine Chance. Ich blieb hart: „Nein, es tut mir

leid, ich möchte nicht wiederkommen, bis jemand mit der richtigen Kutsche anreist oder das

passende Kleid anhat. Ich hätte gerne heute noch die Bestätigung, dass der deutsche Zoll

nichts gegen Rose Ausländer hat. Ich meine gegen die Einfuhr ihrer Büste.“ Der

Einfuhrspediteur seufzte. Er korrigierte die Nummer. Schickte mich mit einem Ausdruck des

Bedauerns zurück zur Gottesanbeterin. Vermutlich rechnete er nicht damit, dass ich

überlebte. Aber ich wusste inzwischen, dass der Zollbeamte größeren Gefallen daran hatte,

die Folterwerkzeuge zu zeigen als seiner Beute den Garaus zu machen. Tatsächlich reagierte

er lakonisch: „Da müssen Sie nochmal zurück!“ „Wieso?“ „Das muss ich Ihnen nicht sagen.“

„Vielleicht dürfen Sie es aber?“ Erst hier tauschte er die Fangbeine wieder gegen eine

Löwenmähne. Der Löwe brüllte: „Ich bin nicht dafür da, Ihnen irgendetwas zu erklären!“ Aus

der Sicht des Löwen stimmte das. Die Machtfrage war längst geklärt. Es gab keinen Grund,

sie mir nochmal auseinanderzusetzen. Ich sah die Sache mittlerweile in einem anderen Licht.

Wohin fuhr die Gottesanbeterin mit ihrem blauen Kombi, wenn sie den Frachtflughafen

verließ? Hatte sie ein Zuhause, in dem die Machtfrage genauso ein für allemal geklärt war,

nur andersherum? Wurde der Löwe vor dem Sofa zum Mäuschen? Und konnten die Zangen,

die jetzt nervös zuckten, am Ende gar nicht zupacken? Ich beäugte das Mischwesen

intensiver. Es verfärbte sich. Ich sagte ihm, ich ginge ein letztes Mal zum Einfuhrspediteur,

danach nicht mehr. Was dann geschehen würde, ließ ich offen. So ähnlich muss es früher zu

Duellen gekommen sein. Der Scharfschütze provoziert, bis ein Gernegroß anbeißt und im

Morgengrauen ins Gras beißt. Würde es zwischen uns so weit kommen? Hatte ich eine

Chance? Ich wusste es nicht. Der Einfuhrspediteur schüttelte den Kopf, als ich ihn endlich

wieder fand. „Jetzt hat er uns auf dem Kieker.“ „Wieso uns? Mich!“ „Ja, aber der macht da

keinen Unterschied. Alle, die mit ihm zu tun haben, werden abgekanzelt. Wir auch.“

Wer hielt den Faden dieses Labyrinths in der Hand? War die digitale Einfuhrkontrolle wirklich

nur das Mittel, das es dem Zollbeamten erlaubte, ins Kostüm des Tiers, das in ihm steckte, zu

schlüpfen? Immerhin war es dem Einfuhrspediteur gelungen, mit der Gottesanbeterin zu

telefonieren. Es hörte sich an, als könne eine weitere Unstimmigkeit ausgeräumt werden. Ich

glaubte an eine Täuschung. Auch noch, als der Einfuhrspediteur mich wieder zurückschickte.

Ein letztes Mal in die Fänge der Gottesanbeterin. Diesmal war ich die einzige Fliege im

Abfertigungsbereich. Die Gottesanbeterin hatte sich wieder an ihren Tisch zurückgezogen.

Saß genauso da, wie sie anfangs gesessen hatte. Die junge Zollbeamtin trat vor. Sie tat, als

ob nichts gewesen sei: „Na, haben Sie alles bekommen?“ „Tja, wenn man das so genau

wüsste“, erwiderte ich zaghaft. „Das sieht aber gut aus diesmal“, versuchte sie zu

beschwichtigen. Dann sprach sie die Gottesanbeterin direkt an: „Kann das sein mit der

Umsatzsteuer? Das kommt mir viel vor.“ Auf den Kaufpreis der Büste hätten 19%

Umsatzsteuer gezahlt werden sollen. Die Gottesanbeterin riss ihren Kopf herum. Ihre Fänge

zuckten nervös: „Das ist doch wieder falsch. Da gehören 7% drauf, weil das ermäßigt ist.“ Ich

rechnete mit dem Schlimmsten. Rücktransport der Büste nach Czernowitz und Neu-

Ausstellung einer Rechnung. Zum Beispiel. Es kam aber anders. Die Gottesanbeterin

korrigierte den Antrag. Tat, was sie vorher nicht tun konnte. Zur jungen Zollbeamtin zischte

sie, dass das teuer geworden wäre. Die nahm den Ball auf und sagte mit einem Lächeln:

„Sehen Sie, es ist doch gut, dass wir das noch einmal überprüft haben. Jetzt haben Sie noch

Geld gespart.“

Ich musste wieder an Asilah denken. Dort hatte die Arbeitsteilung gut funktioniert. Der junge

Bursche war Zuträger, köderte die Touristen. Sein Onkel machte das Geschäft. Worin

bestand der Trick auf der Gottesanbeterinnen-Wiese? Die junge Zollbeamtin entwaffnete die

Ankömmlinge. Waren sie schutzlos und entblößt, fraß die Gottesanbeterin sie auf. Ich zahlte,

315,17 Euro. Ohne weiteres Nachfragen. Nahm die gestempelten Papiere an mich. Zum

Abschied sagte ich zur jungen Zollbeamtin: „Behalten Sie bitte Ihr Lächeln. Das ist bestimmt

nicht einfach. In dieser Umgebung.“ „Wie meinen Sie das?“ „Das Gebäude hätte einen neuen

Anstrich nötig.“ Sie lächelte erleichtert: „Da sagen Sie was. Das stimmt, es ist manchmal

bedrückend, wenn man in so ein Gebäude muss.“ „Das glaube ich Ihnen. Ich drücke Ihnen die

Daumen. Es wäre unheimlich schade, wenn Sie Ihr Lachen verlieren würden.“ Viel lieber hätte

ich ihr die letzten beiden Zeilen des Gedichts von Rose Ausländer vorgetragen. Vielleicht tut

es jemand bald, im Nordpark?

Sei was du bist

Gib was du hast.

Und die Büste? Der Ausgabeschalter war geschlossen. Ich musste Rose Ausländer im Bauch

des Reptils zurücklassen. Noch eine volle Woche lang. Dann erst konnte ich sie abholen. Es

war kein blauer Kombi auf dem Parkplatz zu sehen. Ein gutes Zeichen. Ich ließ das Linoleum-

Labyrinth rechts liegen. Ging mit dem gestempelten, DINA-Saurier-Frachtpapier direkt zum

Ausgabeschalter. Von dort hatte man mich vor einer Woche in den Kerker geschickt. Der

blieb mir dieses Mal erspart. Obwohl nicht alles stimmte. Die Gottesanbeterin hatte das

falsche Kästchen angekreuzt. Oder war es die junge Zollbeamtin gewesen? Ich konnte mich

nicht erinnern, wer von den beiden das Papier unterschrieben hatte. Die Unterschrift war

unleserlich. Dem Ausgabespediteur war es egal. Hauptsache, das Papier wies den Stempel

auf. Dem Zoll war nichts entrissen worden, das genügte. Er präsentierte mir seine Rechnung

fürs Einlagern, 81,04 Euro. Etwa die Hälfte war ein Zuschlag fürs späte Abholen. Nur kurz

überlegte ich. Gerne hätte ich das Geld aus der Kasse der Zollabfertigung genommen, ließ

den Gedanken aber schnell wieder fallen. Der Ausgabespediteur gab mir einen Wink.

Schickte mich zur Rampe. Kurz darauf kam ein Gabelstapler aus dem Lager. Er war beladen

mit einer Holzkiste in der Größe eines Kindersarges. Der Fahrer stellte die Kiste auf das

Rollbrett, das ich mitgebracht hatte. Er überließ mir die Holzkiste, nachdem ich ihm das

Frachtpapier ausgehändigt und er die Nummern verglichen hatte. Die Nummern stimmten,

wir durften den Frachtbereich verlassen. Ich schob die Kiste aus dem Gelände hinaus ins

Freie. War stolz. Rose Ausländer wurde erwartet. Gerhart Hauptmann war sicher

ungeduldig. Er würde sich nicht mehr lang gedulden müssen. Wir nahmen die S-Bahn, fuhren

zum Hauptbahnhof. Eine Prozession. Heimlich, aber lautstark. Das lag an den Rollen unter

dem Brett. Sie lärmten. Besonders, als es über das Pflaster des Bahnhofsvorplatzes ging.

Welch ein Kontrast zur Stille des Linoleums! Ich genoss den Lärm und das Treiben der

Menschen. Sie wurden zu Zeugen einer posthumen Dichterbegegnung, ohne es zu merken.

Aber was hieß das schon? Sie hatten Anteil daran, waren ein Teil davon. Darauf kam es an.

Wer weiß? Vielleicht fuhr ein Keltenfürst genau hier einmal rasselnd vorbei. An wem? Wie

hieß er? Wir wissen es nicht. Nur ein rekonstruierter Wagen steht in einem Museum am

Rhein, mit Schellen an den Achsen.

Rose Ausländer war keine Keltenfürstin. Sie kam auch nicht als Dichterfürstin nach

Düsseldorf, damals, 1965. Sie hatte zwei Koffer dabei. Einen aus Stoff.

So konnte sie jederzeit alles Notwendige einpacken, falls eine neue Flucht anstand. Der zweite war in ihrem Kopf. Er

bestand aus Bildern. Die packte sie in den folgenden beiden Jahrzehnten aus. Vorsichtig, Bild

für Bild. Sie würde die Bilder nach und nach in Sprache verwandeln. Jetzt war ihre Büste

angekommen, 56 Jahre später. Eingepackt in eine rollende Kiste. Jemand würde die Büste

auspacken. Ein anderer würde sie im Nordpark aufstellen. Aber das Kind, das mitreiste, was

geschah mit ihm? Ich hoffte, ich hätte es wachgerüttelt. Würde es im Gerhart-Hauptmann-

Haus aus der Kiste steigen und dem Alten in die Haare greifen?

Der Hausmeister wunderte sich, als ich die Kiste lächelnd die kleine Rampe hinauf und ins

Haus hineinschob. Wir rollten sie vorsichtig in einen Nachbarraum, provisorisch.

Adieu, Rose,

und Auf Wiedersehen.